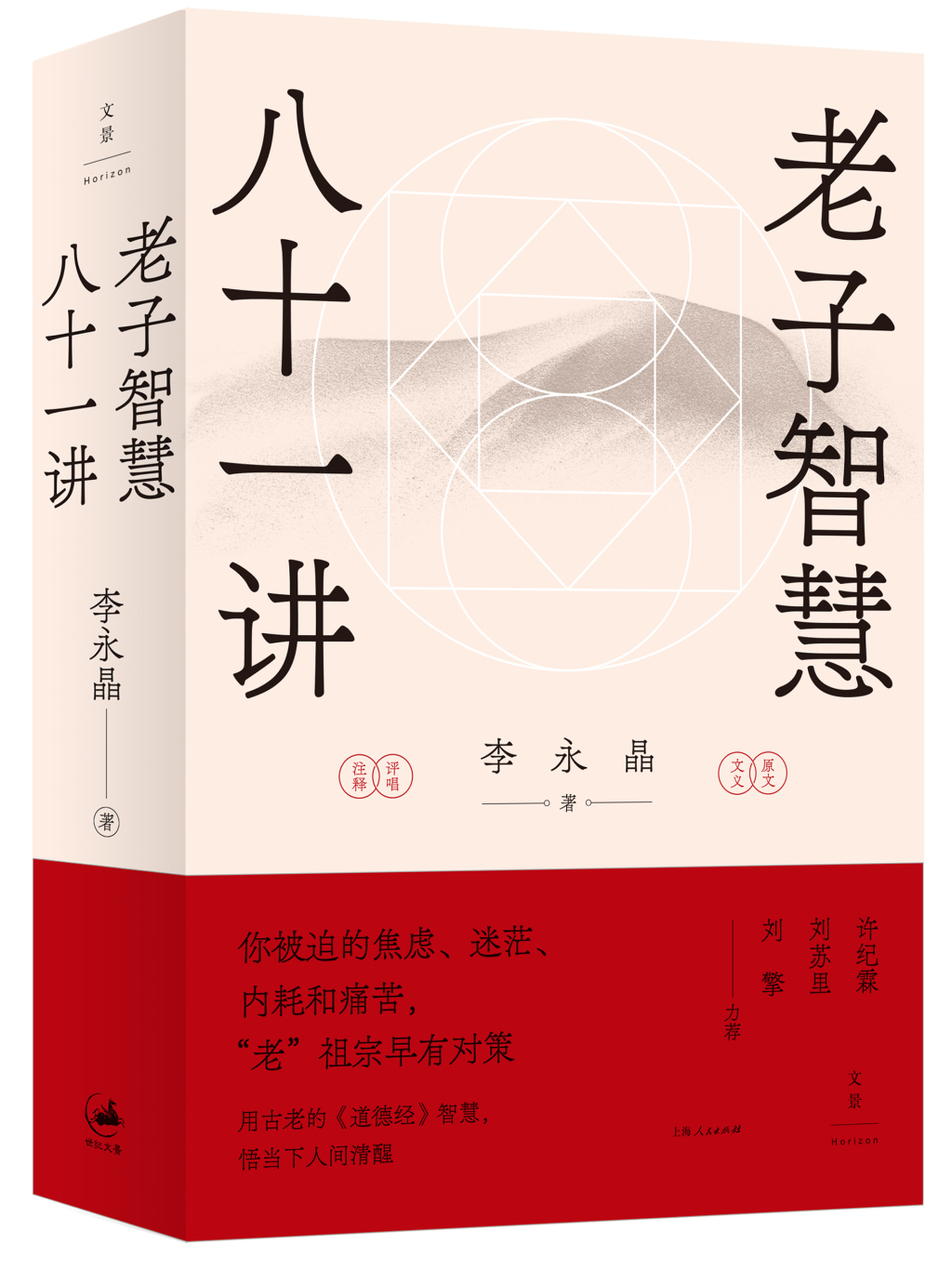

《老子智慧八十一讲》,李永晶著,世纪文景 上海人民出版社,2025年1月版

在科技飞速发展的当下,人工智能等前沿技术已逐渐融入人们的日常生活,而古老的华夏经典如《老子》(又称《道德经》),其价值是否仍能闪耀光芒,成为当下值得深入探讨的课题。为此,一场聚焦于“科学时代重读‘老子’的意义”的思想碰撞会暨《老子智慧八十一讲》出版座谈会于2025年4月23日下午在华东师范大学闵行校区法商南楼228室举行。本次思想碰撞会旨在打破学科壁垒,挖掘《老子》在科学时代的独特价值。会议由华东师范大学政治与国际关系学院副院长何明主持。

华东师范大学人文社科资深教授杨国荣在主题发言中通过对《老子》哲学思想的深入解读,结合对自然主义、人类中心主义、儒道思想对比以及人工智能发展的思考,提出了一种融合古今中外思想的独特视角。他特别关注《老子》中关于“道”和“虚空”的哲学思想,认为“道”具有多样性和灵活性,而“虚空”则超越了时间和空间的限制。此外,他还探讨了自然与虚空的关系,以及虚无原则在逻辑和价值观上的重要性。在讨论“天地不仁,以万物为刍狗”时,杨国荣提出了自己的看法,该章节体现了自然主义的特点,但也引发了关于人类意识是否达到终极觉醒的疑惑,并进一步指出,这一章节涉及人类中心主义的问题,即人类是否过于专注于自身。杨国荣指出,《老子智慧八十一讲》一书是对以往研究成果的全面总结,内容涵盖了语义解释、文本阐释以及古注的选择等多个方面,还吸收了康德、叔本华等西方学者的观点,力求做到详尽无遗,是一部值得注意的《老子》新注。关于科技时代与经典的关系,杨国荣认为,经典具有永恒魅力,不会因科技发展而失去价值。在谈到人工智能与老子等经典的关系时,杨国荣强调,人工智能的“人工性”,决定了它缺乏一阶智慧,即使深度学习,也不能改变这一点:离开了人提供的数据。算法、算力,人工智能就什么也不是。同时人工智能的人工性,也决定了它必然是是为人所用的工具和手段,在发展人功智能时,始终不能忘记人是目的,并需要以此规范引导人工智能。

华东师范大学人文社科资深教授杨国荣

华东师范大学副教授、《老子智慧八十一讲》作者李永晶以“无中无西、无古无今”的学术主张,通过引入西方哲学(如康德、叔本华等)和现代科学(如量子力学、化学等)的视角来解读《道德经》,以增强其可信度和吸引力。他认为,这种跨文化的解读方式可以帮助人们更好地理解老子思想与现代科学之间的内在联系,科学时代更需要将古典智慧与现代科学相结合,以提供全新的文明图景。古老的智慧结合当下知识,可以揭示出包括科学和智慧在内的全新视角。他还提到,人工智能时代的到来为人们阅读《道德经》提供了新的契机,但对人工智能的价值引导表示担忧。

华东师范大学副教授李永晶

上海对外经贸大学教授、校党委副书记章益国引用王国维的“学无中西”理念,同时提出“学有古今”的观点。他认为,虽然《老子》的思想跨越了时空,但其解读应结合具体的历史背景和文化语境,不同学者对《老子》的解读存在差异才各具特色。现代学者在解读《老子》时,不应完全脱离西方哲学的影响,但也不能忽视中国传统文化的独特性,这种“学有古今”的态度既尊重传统,又注重创新。

上海对外经贸大学教授、校党委副书记章益国

华东师范大学教授、政治与国际关系学院院长吴冠军强调思想碰撞会的重要性,认为在当前学术界跨学科交流变得困难的情况下,思想碰撞会为不同学科的学者提供了交流平台。他主张学术思考不应有边界,而应超越学科限制,实现文史哲的融合;文本解读应基于文本本身,并结合当前的科学、政治和学术变化,从而实现文本的自我更新和形成新的意义。他引用法国哲学家德勒兹的观点,强调文本解读的去地域化,即不受学科边界和同行思想的限制,使文本在当下重新获得价值——《老子智慧八十一讲》就是这样一部尝试去地域化并形成自我特色的作品。

华东师范大学教授、政治与国际关系学院院长吴冠军

上海财经大学教授、人文学院院长王献华认为,通过阅读经典著作,人们可以回归到宇宙和现实的本质,从而理解其深刻性和真实性。这种观点不仅适用于个人成长,也对社会有深远的意义。此外,他还从《圣经·传道书》与《老子》思想的相似点回应了对“无中无西、无古无今”的认识。

上海财经大学教授王献华

《学术月刊》原主编金福林引用了中国哲学中的“我注六经、六经注我”这一概念,表达了他对经典研究的理解。他认为每个人心中都有自己的经典,而学者在研究经典时,应该保持谦恭的态度,同时也要包容和吸收不同思想家的观点。《老子智慧八十一讲》展示了学者的世界视野以及对中国知识体系构建的期待,中国学者需要更多地关注世界,并通过阅读和研究来丰富自己的知识体系。

《学术月刊》原主编金福林

华东师范大学教授刘擎高度评价了李永晶的学术成就,认为其著作不仅在文体上开辟了新的形式,还在内容上展现了打通古今中西、人文科学的抱负。他认为,李永晶的研究超越了传统学术的框架,融合了古今中外的知识体系,具有独特的学术价值。刘擎指出,信仰和知识之间存在一种深刻的张力,现代人往往将信仰视为一种无法通过知识验证的神秘力量,而忽视了信仰在人类生活中的重要性。他引用了施特劳斯的观点,强调知识和信仰之间并非完全对立,而是可以通过理性思考和伦理说服来弥合这种鸿沟。现代社会中,人们容易陷入对自身局限性的认知中,从而失去对更高目标的追求。他呼吁现代人不要放弃对天道、自然和宇宙规律的信仰,因为这仍然是人类探索的方向;面对复杂的世界和内心的困惑,人们需要找到一个更有力量的接触点,以获得内心的平静和方向感。

华东师范大学教授刘擎

复旦大学教授徐英瑾通过黑格尔、康德和叔本华的哲学思想,探讨了老子哲学的特点及其与这些西方哲学家思想之间的关联。他认为,黑格尔强调反实体性,将变作为首要范畴;而叔本华则试图取消实体范畴,强调因果关系。同时,他指出老子的思想与广义上的老庄思想有共通之处,例如强调“变异”的原则。在分析了中国哲学史中儒家、道家和法家思想的演变及其在不同历史时期的地位后,他指出,儒家思想由于逻辑推理上的不足而在某些时期逐渐边缘化,而道家思想则因其符合当时社会需求而在民间生态斗争中获胜。

复旦大学教授徐英瑾

华东师范大学教授陈赟分析了老子哲学中“仁义礼”顺序的独特性,并指出这一顺序反映了周代社会转型的特点。他认为,老子将“仁义”置于“礼”之前,体现了从天道到人道的转变,这种转变导致了天道与人道之间的张力。这种张力构成了老子哲学的核心,也是理解其思想的关键;老子哲学中的“智慧”并非简单的知识积累,而是理解智慧本身的过程。这种智慧是可以通过体验、触摸和交流来实现的,是一种动态的、当下的存在。老子的思想不应仅仅被视为过去的历史遗产,而应成为我们当代思想的一部分,老子的思想包含了对历史不可逆性的思考以及对生存问题的探讨,这些内容对理解现代社会具有重要的启示作用。

华东师范大学教授陈赟

此次思想碰撞会由华东师范大学政治与国际关系学院和奇点研究院主办,吸引了众多学者、专家和学生参与。活动不仅为学者们提供了一个深入探讨《老子》思想的平台,也为公众展示了这一古老哲学在现代社会中的现实意义。

因业绩预告“变脸”,骑士乳业被交易所通报批评,上市10年来首亏

重庆一女校长收取捐资助学费、套取学生伙食费设立“小金库”,官方通报!

重庆农村商业银行绩后涨超4% 一季度归母净利润同比增加6.25%