【编者按】

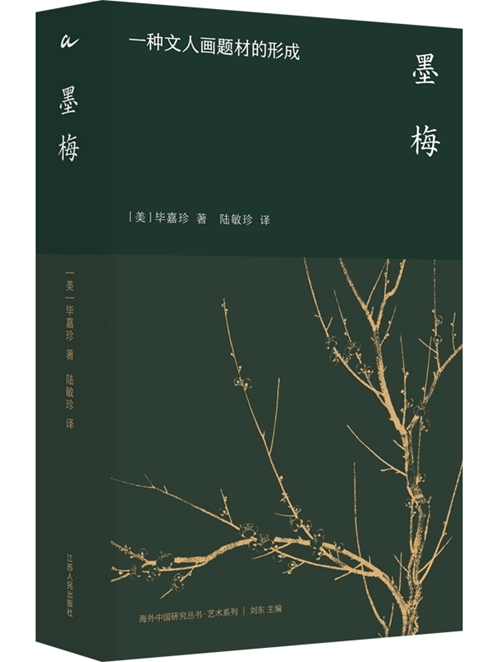

在过去的600年中,墨梅是最受青睐、得到最广泛实践的东亚水墨画题材之一。《墨梅:一种文人画题材的形成》一书的作者毕嘉珍全面阐述了这种中国画类型的形成,她采用跨学科的研究方法,展现了艺术、文学、文化和政治以及群体、个人的活动如何相互作用促成了新的画派及其范式。墨梅出现于12世纪初的宋代,在14世纪中期蒙古统治下形成范式,这些均可得到文献证明。此外,该书还批评性地考察了墨梅如何从宋代精英文人的艺术选择成为后来中国绘画正统艺术的过程。本文摘自该书,澎湃新闻经江苏人民出版社授权发布。

通常,人们假设中国画尤其是文人画是由文学,特别是由诗歌驱动的。与中国绘画史上的任何流派一样,墨梅与文学传统紧密相连,这种关系的亲密性是不容置疑的,但是其中的参数与优先性是应当被检验而不是被假定的。

除了梅花的自然美和形式上的可能性,梅花在文学中的联想,其中某些品质与文人理想的自我形象之间无与伦比的契合,使得那些在绘画中具体表达他们的经历、品味和价值观的人无法抵挡梅的魅力,他们试图创造出文人业余绘画的艺术规范并使墨梅实践得以永存。这些有魅力的联想是文人采用梅作为其喜爱的图画题材的必要前提(他们的画被称作文人画是有原因的),我们可以公平地说,墨梅的存在应归功于文学尤其是诗歌。但是墨梅的出现不只是对原先已存在的诗歌形象与思想的视觉化问题,墨梅的典型图像与题铭要素也不是存在于一个简单的、公式化的与视觉的对等关系之中。这些艺术中的关系是复杂的,在因循守旧、在诗画不会被周围世界所左右的情况下,艺术不会前进。因为咏梅诗深刻地影响着墨梅画的发展,从一开始,正确看待这种关系并引入一些限定条件是很重要的。

在梅花成为画家的主要题材之前,诗歌构成了梅花欣赏的语言,由想象、比喻、品质所构成。这是一个历史次序:它是中国文学与绘画流派历史发展的结果,而不是中国文化发展动力机制中不可避免的先有诗后有画的显示。在文本记载中,有证据表明梅花在6世纪时同时出现在诗歌、绘画及建筑装饰中,这也是梅花欣赏出现的时期。这一时期,流行的诗歌形式主要聚焦于个人主题上。在这些条件下,梅花形象、美学和比喻在咏物诗里得到发展,在辞采华茂的咏物赋里得以详尽,而绘画中没有这种偶然与机会。在当时的艺术中,人物画占主导地位,在这一题材中,梅只能作为背景因素、适当的附属品或者在诗歌插图中起一些次要的作用。很多咏梅诗保存下来,但梅画没有存留。梅在6、7世纪的山水画中很有可能被描绘过,这里,它们最可能的功能仍然是作为一种次要的因素:一种未作具体指明的开花的树,用作季节的标记。

唐代绘画中花鸟画流派的出现使得花从人物画或山水画中的从属地位解放出来,并使得它们以自己的名称成为重要的题材。当代诗歌中对花的浓烈兴趣也已被学者所观察到,可能绘画和诗歌中花的流行得益于唐代园艺热情的兴盛。诗歌和绘画中的花卉题材可能是这一广泛的文化发展的受惠者,但当绘画中梅被首先认定为重要的角色时,诗歌所起的作用似乎十分微小。

最有可能描述梅花的场合主要出现在那些以“花鸟四季图”为名的图画题材中。早期梅花的创设用作由冬而春转换的标识,它被当作季节转换的标准元素。可惜早期的作品没有存留。上图是一幅北宋卷轴,它描绘的可能是四季图中的冬日画面,较能呈现出这种情形。尽管这一时期大量的梅花诗适时产生,但诗歌本身或诗歌中的思想并没有明显地诉说着梅的这种形象。

类似这样的绘画并没有直接依靠诗歌作为其内容。人们也没有用图画来描述一首特别的诗,或者试图唤醒蕴含在一首特别的诗或这一类诗中的主题或情感。本质上它们不是梅花欣赏的产物。人们难以在卷帙繁多的梅花文学作品中搜寻到似乎包含了构建这类图画方式的源起与灵感的诗歌。与咏梅诗不一样的是,早期的花鸟画家并没有单独地将梅作为一种受到推崇或引人沉思的物体,而是将梅与其他合适的植物或鸟结合起来使其成为季节的象征和吉祥物,宣告着年关的更新和即将来临的春天。

这种情形在宋代中晚期发生了变化。当时梅花画和咏梅诗进入了我们今天想当然认为的交错纠缠(intextricable)的关系中。毋庸置疑,诗歌是这一发展强有力的推动力,但不是唯一的力量。这一时期,梅花诗歌与绘画是人们以多种方式表达自己对梅花的广泛热情的一部分,每一种均与其他热情相互影响,共同促进并加快了整个宋代文化中梅花热的发展。梅花在诗歌中的历史远远久于它在绘画中的历史,在绘画中的历史(将较早时期孤立的例子与大量梅诗相连接)只在宋代晚期才被人所认识到,咏梅诗与梅花画中延续的自我意识、自我指涉的传统是12和13世纪的时代产品。

在一首特别的诗歌或绘画中所展现的宋代梅花,似乎打算唤起某种独特的诗歌主题或暗喻,这种宋代梅花形象典型地出现在人物画、山水画中的人物,或山水画中。传统的吉兆和季节图与文学典故几乎没有关系,它们继续在花鸟画中占据主导地位。在罕见的现存作品中,宋代的画师会单独地将他的画作题材设为梅花,画师或者其他人给这幅图题了词,我们看到诗与画以一种相互补充的关系存在着。没有证据表明诗具有优先权。在《四梅图》题跋中,扬无咎写道:他被人要求画梅花的四个生长阶段,然后各赋词一首。而在马麟《层叠冰绡图》中,杨妹子题了首四行诗,后来资料记载认为,这是一组四幅图中的一幅,每一幅描绘梅花的一个不同种类。很有可能他的画与她的诗代表了他们对这套体系的相同反应。无论是墨梅还是画院作品个例似乎均不能证明是诗歌推动了绘画的创作。

扬无咎时代以后,墨梅的特殊美德被当作诗歌、书法与绘画等“三绝”的综合实践。在梅花艺术中,诗歌与绘画的亲密关系发展的顶点体现在元代墨梅画中。这里,我们将会看到,艺术作品被当作图画与题跋的统一体。视觉与文本元素在意味深长的交互中共同参与着。如此一来,隐含在墨梅画中的文学联想现在变得更加明朗,加大了流派成立的可能性。一幅艺术品的创作,其影响将远远大于单独的诗歌或绘画的表达能力。

在梅花画的发展中,诗歌的影响与作用比那种一对一的相应或相互关系要更加细微与深入。而且,诗歌中发展出一种梅花个性化与梅花美学的观点(不仅是由形式和品味组成,而且也归因于价值与特征),这一观点激励并预示着普遍的文化发展,包括了院派艺术和文人业余实践中梅画的出现与发展。因此,诗人将梅与其他植物区分出来,赞美着它的独特品质,形成了一种赏梅语言;在这些条件下,画家也得以将梅从以花为题材的画中提升出来。这样,他们做了小说家、选集编订者、园艺家与山水园丁、陶工与织工做的事。在这些梅花欣赏群体之中,文人画家发展出一种新的方法去赞美艺术中的梅花(通过与他们自己的联系)。他们将引起共鸣的梅花题材与一种水墨画的模式相连接,他们认为,这一模式可以具体地包含梅花在文学中已被发展出来的美学与精神价值。在这种情况下,文人业余画家相应地创造出一种特殊的方法去构建出梅的独特性,也就是说,他们创造出了专门属于梅花本身的绘画新门类。

墨梅画是文化链反应上的产品,同时反过来能够影响诗人看待世界的方式。在梅花欣赏的全盛时期,当一个诗人说他的书房看上去像幅画时,他所看到的就是黑与白,因为他所看到的是石灰墙或者窗纸上的阴影。这一经验现在在艺术上有了对应产品:墨梅画。

《墨梅:一种文人画题材的形成》,[美]毕嘉珍著,陆敏珍译,江苏人民出版社2025年3月。

因涉嫌未按规定披露关联交易,洪田股份、诺德股份同日卷入监管风暴

地方新闻精选 | 法院院长超标配68平方米办公室被通报 银川市长信箱被指“已读乱回”

电投能源:一季度归母净利润15.59亿元,同比下降19.82%

第二任期即将迎来百日,俄乌双方依然未能停火,特朗普再对俄发制裁威胁

上海首个航空前置货站落户松江综合保税区,通关效率可提升30%

对话FF贾跃亭:有限资金要全部投入到FX上,公司市值到百亿美元能基本还完中国债务